液态镶嵌式模型

出处:按学科分类—医药、卫生 军事医学科学出版社《临床心电图学词典第二版》第514页(809字)

解释细胞膜分子结构的一种较为合理的学说。

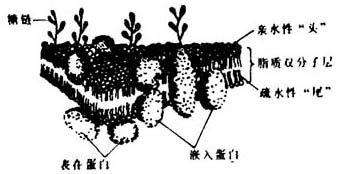

1972年Singer和Nicolson提出。该学说认为生物膜是一种流动的液态镶嵌式结构,即在液态的脂质双层中,镶嵌着可移动的球形蛋白质。糖类则与膜中的蛋白质或脂质相连而伸向膜外。其要点是:(1)细胞膜由脂质双分子组成基本骨架,与细胞膜表面垂直,形成厚约4.5nm的双分子层。疏水的尾部相接,亲水的头部朝向膜的内外两表面。脂质双层呈液态,一个脂质分子通过在膜平面中的侧向扩散、绕其本身长轴的旋转运动以及从脂质双层的一侧向另一侧翻转的形式,使其具有某种程度的流动性。(2)球形蛋白质分子在膜中分布不对称,两种类型的膜蛋白分子非极性端嵌入脂质双分子层的疏水区,极性端露于膜表面之外,也有的蛋白质贯穿膜的全层,两端分别露出膜的内外表面。脂质和蛋白质彼此间以离子键的静电作用等较弱的非共价键相结合而保持在其位置上。

蛋白质能在脂质双层内或表面移动。

镶嵌蛋白质具有多种重要功能,如细胞内外物质的转运、能量的转换、接受药物、催化作用等都与其有密切关系。

由于蛋白质的结构不同,选择性透过某一离子的屏障作用不一,即各种离子有各自的专用通道,又称为离子通道蛋白质。(3)细胞膜外表面的粘多糖与细胞膜外侧面的类脂分子结合而成糖脂,而镶嵌在膜上的蛋白质外露部分与粘多糖结合形成糖蛋白,它们伸展在细胞膜的外表面称为细胞外被(cell coat),具有粘着、支持、细胞识别、物质交换等作用。

外被中的一些糖蛋白有的是细胞表面的受体,有的是抗原。液态镶嵌式横型也有缺点,它忽视了蛋白质对脂质分子流动性的控制作用,以及其他因素(脂质分子尾部的性质、不饱和程度及pH等)对膜脂相变的影响。

故有人提出晶格镶嵌模型。但液态镶嵌式模型已为大多数学者接受,晶态镶嵌只是对前者的补充和发展,并无本质上的区别。

液态镶嵌式模型